GRANDES ASESINATOS DE LA HISTORIA

El siniestro encanto del magnicidio

Decía Tolstoi que «las grandes personalidades son las etiquetas que dan la denominación al acontecimiento histórico», pero son meras etiquetas. La historia es un torrente incontrolado, venía a decir Tolstoi, al que los diques y los hombres nunca son capaces de contener. Los líderes y los estadistas de nuestra historia maniobran en aguas acotadas, y, por lo tanto, su ausencia suele tener poco impacto en el trascurso de los acontecimientos, algo desagradable de aceptar para la literatura que mana desbordada tras un magnicidio.

¿Y si Julio Cesar no hubiera sido asesinado? ¿Y si Juan Prim hubiera vivido para apoyar al Rey Amadeo I de Saboya? ¿Y si John F. Kennedy hubiera conseguido regresar de Dallas? La respuesta es en sumo decepcionante: probablemente, poco más allá de lo que terminó por ocurrir.

Nos gustan los magnicidios. Nos gusta ver al gigante temblar, balancearse, derrumbarse... Nos gusta cerciorar que el líder sangraba como el resto de mortales. Nos entusiasma la tragedia, el drama del héroe caído en desgracia. Y es que alzar mitos e hinchar leyendas nos deleita tanto como luego destriparlos. El instante de una explosión controlada vale en espectacularidad más que los tediosos 21 años que, por ejemplo, tardaron en construir El Escorial. Exigimos un final a la altura del coloso.

Gran parte del encanto del magnicidio mana de los lamentos posteriores a su muerte y de las especulaciones sobre los proyectos y aspiraciones fallidos. La apabullante personalidad de algunos de los personajes mantendrá abiertas algunas cuestiones por siempre. No obstante, en la mayoría de casos podemos afirmar que el torrente de la historia circuló impasible.

Repasemos en este artículo algunas de los más icónicos y magnos asesinatos de la historia, y especulemos, cuando sea posible, con aquello del: y si hubiera vivido, acaso, un solo día más…

Vicios del Mundo Antiguo

Filipo II de Macedonia fue asesinado por uno de sus guardias personales cuando ultimaba los preparativos de una campaña contra el Imperio Persa. ¿Sospechosos de planificar su muerte? El Rey Persa, los atenienses, los nobles macedonios, Olimpia –madre de Alejandro– e incluso el propio Alejandro. Ni siquiera hoy en día los historiadores han dado con una respuesta definitiva, lo único concluyente es que Alejandro Magno y su madre Olimpia fueron los principales beneficiados de su fallecimiento. La posición de Alejandro en la corte se había visto comprometida por el matrimonio de Filipo con la hija de un noble macedonio. La inmediata sucesión real le colocó en el trono y a sus enemigos políticos les condenó a correr la suerte del rey: la segunda mujer de Filipo, el hijo pequeño de ambos y el padre de la esposa fueron rápidamente asesinados.

Alejandro Magno completó el sueño inacabado de su padre y quizá lo arrastró más lejos de lo que este hubiera nunca podido imaginar; sin embargo, la conquista y colapso del Imperio Persa era un hecho inevitable que no dependía tanto de quién lo provocara sino del cuándo tendría lugar.

Otro de los más populares magnicidios de la historia antigua –gracias a Shakespeare el más famoso de todos los tiempos– fue el de Cayo Julio César, dictador vitalicio de Roma. En su juventud, Julio César había dicho de Sila, sangriento dictador del periodo, que no se sabía ni las primeras letras del abecedario al abandonar el cargo de dictador. Pero Lucio Cornelio Sila murió de una enfermedad en la calidez de su villa, mientras Julio Cesar murió acuchillado sobre el frío suelo del Senado a manos de los senadores que había perdonado.

A pesar de su meritoria campaña en la Galia, su desbordante encanto y su gran oratoria, Julio César demostró ser un crédulo como político. En su mayoría, los 60 asesinos del dictador eran mediocres políticos que Julio César eras amnistiados de la guerra civil o directamente afines a su bando durante éste. Marco Junio Bruto, sobrino de Catón el joven, había combatido junto a César –al que le unía la amistad– en la Galia y después contra él durante la guerra civil. Por su parte, Cayo Casio Longino, quizá el principal cabecilla, pertenecía al segundo grupo, de hecho ejerció varios cargos de confianza. Otro conspirador, Cayo Trebonio, había servido muchos años en el alto mando de Julio César durante las campañas de la Galia.

Los 60 senadores implicados en la conjura afirmaron haber matado al tirano por salvaguardar la República, y, sin embargo, solo consiguieron acelerar la caída de una institución que llevaba un siglo tambaleándose. Su final se vislumbraba desde que la derrota de Aníbal había requerido buscar enemigos internos. Julio César, como otros muchos generales, se aprovechó de la debilidad del sistema para imponer por las armas un régimen que dejaba sin resolver su continuidad.

Como todos los dictadores romanos, la esencia de su poder radicaba en la fantasía, o la realidad, de que el suyo era un mandato temporal. La fuerte personalidad de Julio César hizo imposible mantener la farsa mucho tiempo. Bajo ninguna circunstancia su estridente régimen podía sobrevivir a éste; por contra, Octavio Augusto –sobrino del dictador y su autoproclamado sucesor político– mostró ser un astuto político al diseñar un sistema donde su poder quedaba velado.

La llegada al poder de Augusto, sangrienta guerra civil mediante, inauguró el largo periodo imperial. Por el camino había quedado el carismático Julio César, como poco después de su muerte lo haría la maltrecha República.

Asesinatos en España, costumbre arraigada

También los españoles han sido dados a resolver las diferencias políticas por la vía rápida: eliminando la cabeza del problema. Pero como ocurre con las Hidra, el esfuerzo por descabezar movimientos o partidos suele resultar inútil: líderes mediocres convertidos en mártires y grupos unidos todavía más por el drama.

Uno que se quedó en atentado, tras una larga tradición urgida en la Edad Media, fue el acontecido el 7 de diciembre de 1492 contra Fernando el Católico. El Rey de Aragón fue atacado con un arma blanca por un barcelonés perturbado que no tenía intenciones políticas. Por fortuna, el grueso collar del Toisón de Oro que portaba el monarca frenó el ataque y la cuchillada se desvió al hombro. ¿Hubiera cambiado por completo la historia de España? No, posiblemente los cambios hubieran sido mínimos. La unión de reinos en España no fue la coincidencia histórica que algunos han querido ver, sino la consecuencia de un proceso de 800 años –la Reconquista– donde una serie de reinos de similitudes sociales, religiosas, sanguíneas e idiomáticas estaban condenados a entenderse una vez diluida la amenaza extranjera. Aunque Fernando el Católico hubiera fallecido, por una u otra vía, el Reino de Castilla y León y el Reino de Aragón habrían encontrado la forma de unificarse. De igual forma, con distintos actores, la dinastía Habsburgo habría auspiciado la alianza con los reinos del sur de Europa (Portugal, Aragón –con sus posesiones italianas– y Castilla) para hacer frente a los enemigos comunes: el Reino de Francia y el Imperio Otomano.

Por cierto, que fue la España Imperial un tiempo idóneo para los magnicidios. A costa de quitárselo a la nobleza y el Clero, los reyes habían acumulado gran poder, y con ello se habían convertido en dianas andantes. Felipe II fue de aquellos que pensaban que la muerte de sus rivales daría un giro a los acontecimientos históricos y financió sendas intentonas. En el caso de Isabel I Tudor ninguna pasó el grado de conspiración. No ocurrió igual con Guillermo de Orange, incitador y cabeza de la revuelta en Flandes, que, tras sobrevivir a un primer atentado a cargo del vasco Juan de Jáuregui, nada pudo hacer contra el ataque de un francés católico, Balthasar Gérard, que empleó un arma de fuego para sesgar su vida el 10 de julio de 1584. Felipe II recompensó a la familia de Balthasar Gérard –que fue capturado y condenado a muerte– con los estados de Lievremont, Hostal y Dampmartin en el Franco Condado, y un título nobiliario. No obstante, la muerte de Guillermo de Orange sirvió para transformar en mártir a un personaje que había perdido apoyos a causa de sus pésimas dotes militares.

Otros monarcas contemporáneos a Felipe II fueron protagonistas de relevantes magnicidios. En Francia, las luchas religiosas se cobraron la muerte de Enrique III –a manos de Jacques Clément, fraile dominico perteneciente a la Liga Católica– y Enrique IV –acuchillado por el también católico François Ravaillac, en 1610, mientras se desplazaba en la carroza real–; en Inglaterra, Jacobo I fue objetivo de varias conspiraciones de connotaciones religiosas; en Rusia, Iván el Terrible fue probablemente envenenado con mercurio; y por supuesto en la Sede Papal raro fue el Santo Padre que no hizo uso del pecado capital para hacerse con las llaves de San Pedro.

Entre finales del siglo XIX y principios de siglo XX, periodo convulso como ningún otro en nuestro país, España padeció el asesinato de cuatro jefes de estado: Juan Prim, Antonio Cánovas del Castillo, Eduardo Dato y José Canalejas –a los que se añade Carrero Blanco en la dictadura franquista–. Llamativo es el caso de Prim, acribillado por un grupo de “supuestos” republicanos –crimen aún hoy sin resolver– el día antes de que el Rey Amadeo I desembarcara en España. El monarca de la dinastía saboyana había sido avalado por Prim y confirmado por el congreso para reinar en un país que buscaba una alternativa a los infames Borbones. Sin su principal socio político, Amadeo I no tardó en naufragar en las viles aguas de la política española. ¿Hubiera aguantado en pie la nueva dinastía con Prim vivo? Quizá por algún tiempo, pero: ¿Por cuánto? ¿Puede acaso un sistema político vincularse al crédito de una sola persona?

Fascinante el relato del asesinato de Juan Prim

Al llegar a la calle del Turco (actual Marqués de Cubas, el cochero observó que había dos carruajes de caballos atravesados en el angosto camino. Tuvo que detener la berlina en medio de la densa nevada. Un segundo después el coronel Moya se asomó a la portezuela para tratar de arreglar la situación y contempló con alarma cómo tres individuos vestidos con blusas, sin duda alertados de la llegada de Prim, se dirigían hacia el coche armados con lo que le parecieron carabinas o retacos, aunque uno de ellos llevaba con seguridad una pistola. No tuvo tiempo nada más que para decir: «Bájese usted, mi general, que nos hacen fuego».

Siglo XX: asesinatos retransmitidos

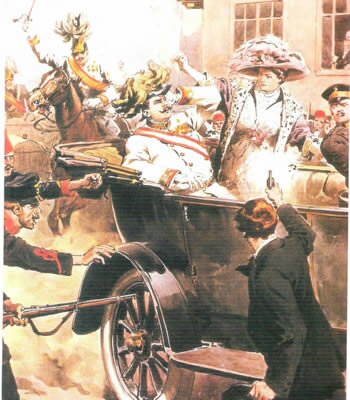

Durante el siglo XIX, en el resto de Europa, se habían vivido las consecuencias de la estrategia antisistema –a cargo de grupos anarquistas– basada en la Propaganda por el hecho. La difusión del mensaje político tenía que generar un eco capaz de conmover al cuerpo social; los atentados y asesinatos contra figuras públicas fueron las principales herramientas de estos grupos. Entrado el siglo XX, el grupo pro-Serbio Mano Negra dio cuenta de la Propaganda por el hecho cuando uno de sus miembros, Gavrilo Princip, acribilló a balazos al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa mientras paseaban en coche por Sarajevo. Este magnicidio es considerado por muchos la causa del inicio de la Primera Guerra Mundial; no obstante, Alemania aguardaba impaciente una razón para poner en marcha sus planes bélicos. Una vez más, el casus beli se entremezcla con una de las múltiples causas de la guerra.

La dificultad que acarrean los casos del siglo XX, además del aspecto mediático, está en qué se debe entender por largo periodo de tiempo. Una década del siglo XX equivale en densidad histórica, más bien historiográfica, a cualquier siglo de la Edad Antigua. En seis años y un día se desarrolló el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, la II Guerra Mundial. Es por ello que la muerte de los líderes tiene un impacto mayor, aun limitado, durante los siglos actuales. Por ejemplo, si la bomba colocada por Stauffenberg en la Guarida del Lobo hubiera acertado a matar a Adolf Hitler en 1944 habría acortado posiblemente en varios años el conflicto y ahorrado millones de muertos.

Para mayor problemática, el siglo XX tiende a mezclar lo importante con lo puramente mediático. EEUU, con una largo historial de magnicidios, exitosos y fallidos, fue, desde finales del siglo XIX, víctima de una ola de ataques contra aquellos personajes que contribuían al avance de los derechos civiles de las minorías. Abraham Lincoln fue asesinado por el actor John Wilkes Booth en el teatro Ford tras sacar adelante su ley para abolir la esclavitud; John F. Kennedy fue liquidado en medio del pavor que su aire progresista provocaba en algunos sectores; su hermano Bobby Kennedy corrió parecida suerte tras imponerse en las primarias demócratas de 1968; y el defensor de los derechos humanos, Luther King, también fallecería en esa misma década. Quizá las consecuencias de sus muertes tuvieron un gran impacto a corto plazo –sobre todo mediático–, pero a largo plazo tendrían una incidencia mínima. El avance en los derechos civiles, lejos de frenarse, salió reforzado con cada uno de los “sacrificios”.

Del resto de países cabe destacar Rusia, que vivió dos casos importantes en el siglo XX: el asesinato del zar Alejandro II y toda su familia; y el de León Trotski a manos del español Ramón Mercader. Dos muertes planificadas por el régimen comunista, en muy diferentes circunstancias, que deben ser estudiadas dentro de las luchas de poder que se desencadenaron con el ascenso y consolidación de la URSS. De nuevo, la historiografía, debidamente asistida por la literatura, ha infravalorado el impacto que sus muertes tuvieron en la historia. No era imprescindible asesinar al Zar para que la URSS triunfara; como no era necesario eliminar a Trotski para asegurar el régimen stalinista.

La muerte de Gandhi en 1948 a manos de un fanático hindú; la de Salvador Allende en Chile tras el golpe de Pinochet de 1973: la del candidato mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994; los intentos por matar a los presidentes Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Gerard Ford y Ronald Reagan en EEUU; y el atentado contra el Papa Juan Pablo II de 1981, destacan en el agitado siglo pasado.

“El asesinato jamás ha cambiado la historia del mundo”. Benjamin Disraeli

Como vemos todo lo que rodea a los magnicidios es después objeto de estudio y fascinación, empezando por el verdugo del acto. En 1605, Guy Fawkes, popularizado por la película V de Vendetta, junto a otros conspiradores católicos, trataron de volar el parlamento inglés con el monarca y toda su familia dentro. Guy Fawkes, que fue ejecutado de forma atroz y su cadáver exhibido durante semanas, se convirtió por muchos años en el enemigo “caricaturesco” de Inglaterra. La importancia icónica de este intento de magnicidio ha alcanzado nuestros días a través de las populares mascaras que representan al villano y de la tradicional fiesta de la Hoguera que conmemora cada 5 de noviembre el fracaso del complot. Por su parte en EEUU, las muertes de Lincoln y Kennedy siguen en boca de los conspiranoicos y de toda una literatura dedicada a ellos. Los nombres de sus asesinos han quedado por siempre ligados a la vida y obra de los líderes que ejecutaron.

Sin lugar a duda nos embelesa el reguero que deja el asesinato de un líder, como nos gusta una buena tragedia griega; sin embargo, para decepción de muchos, las corrientes de la historia habitúan a continuar indiferentes, ajenas a las luchas terrenales. Y si acaso, los cambios contribuyeron a cambiar la Historia en el sentido contrario del que se pretendía.

Rompecabezas

Si quieres colaborar con nosotros ponte en contacto aquí. Cualquier aportación es bienvenida.